En quoi consiste la cryogénisation des défunts ?

- Définition technique de la cryogénisation post-mortem

- Cryogénie et mort légale : où commence l’intervention ?

- Objectif final : espérer une réanimation future

- Les entreprises qui proposent la cryogénisation

- Quel est le coût réel d’une cryogénisation complète ?

- Cryogénisation et législation française : un vide juridique

- Opposition des autorités sanitaires et religieuses

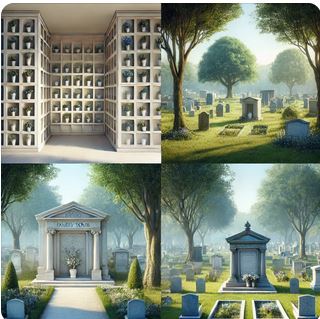

- Alternatives acceptées en France : thanatopraxie et conservation

- Cryogénie humaine : espoir scientifique ou illusion ?

La cryogénisation post-mortem consiste à conserver un corps à très basse température, dans l’espoir d’une réanimation future. Basée sur des techniques complexes de vitrification, elle commence après le constat légal de décès et vise à préserver les structures cellulaires, notamment cérébrales. Bien qu’aucune preuve scientifique ne confirme sa faisabilité, elle séduit certains partisans du transhumanisme. En France, la pratique est rendue impossible par le vide juridique et les limites réglementaires. Réservée à quelques entreprises étrangères, la cryogénisation suscite des controverses éthiques, religieuses et scientifiques. Face à elle, la thanatopraxie et la réfrigération restent les seules alternatives autorisées à des fins temporaires et rituelles.

Définition technique de la cryogénisation post-mortem

La cryogénisation des défunts repose sur une méthode scientifique visant à conserver un corps à très basse température dans l’espoir d’une réanimation future. Contrairement à une simple congélation, elle nécessite une perfusion de substances cryoprotectrices pour éviter la formation de cristaux de glace qui endommageraient les cellules. Le processus commence immédiatement après le décès clinique, avant que les tissus ne se dégradent. Le corps est ensuite refroidi par paliers, jusqu’à atteindre -196°C, température de stockage dans l’azote liquide.

L’objectif est de maintenir l’intégrité physique et biologique, notamment du cerveau, dans l’espoir que les technologies futures permettent un jour une régénération. Ce processus est qualifié de “suspension biostatique”, et non de conservation éternelle. Il implique des étapes très précises, encadrées par des équipes spécialisées, souvent aux États-Unis. Il ne s’agit pas d’une pratique médicale reconnue, mais d’une démarche expérimentale à la frontière entre science, espoir et spéculation. La distinction entre cryogénisation complète (corps entier) et neuro-préservation (cerveau uniquement) est essentielle dans le choix du protocole.

Cryogénie et mort légale : où commence l’intervention ?

Légalement, la cryogénisation ne peut débuter qu’après constat de la mort clinique, définie par l’arrêt irréversible des fonctions cardiaques et respiratoires. En France, cette définition exclut toute anticipation du processus avant le décès officiel, ce qui pose une difficulté majeure pour préserver la qualité des tissus. Aux États-Unis, certaines sociétés contournent cette contrainte en travaillant avec des patients en phase terminale, dans des États où les lois sur l’euthanasie sont plus souples.

Une fois le décès constaté, une équipe cryonique doit intervenir dans un délai très court, parfois moins de deux heures, pour initier la procédure de refroidissement progressif. Le but est de limiter la décomposition cellulaire avant la perfusion des agents cryoprotecteurs. Ce laps de temps est critique : au-delà, les dommages deviennent irréversibles. En France, le cadre réglementaire actuel rend quasi impossible une telle intervention rapide. Cela explique pourquoi aucune cryogénisation n’a lieu sur le territoire national, et pourquoi les candidats français doivent se tourner vers l’étranger pour organiser leur transfert post-mortem.

Objectif final : espérer une réanimation future

La cryogénisation repose sur l’hypothèse qu’un jour, la science permettra de réparer les cellules mortes, régénérer les tissus et relancer les fonctions vitales. Ce projet repose principalement sur les avancées futures en nanomédecine, en biologie cellulaire et en transfert de conscience. L’idée est que la mort, telle qu’elle est définie aujourd’hui, pourrait n’être qu’un état temporaire, si les structures neuronales sont intactes.

Les partisans de la cryogénie misent sur le développement d’outils capables de réparer les organes à l’échelle moléculaire, voire de cloner un nouveau corps et d’y transférer les souvenirs stockés dans le cerveau cryopréservé. À ce jour, aucune preuve scientifique ne confirme la faisabilité de cette renaissance. Aucune tentative de réanimation réussie n’a été enregistrée, même sur des animaux. Malgré cela, les promoteurs du procédé évoquent un espoir à long terme, comparable à un “pari sur l’avenir”. Il ne s’agit donc pas d’un traitement médical, mais d’un engagement personnel basé sur la foi dans les progrès technologiques à venir.

Les entreprises qui proposent la cryogénisation

Les services de cryogénisation sont aujourd’hui proposés uniquement par quelques structures spécialisées, principalement basées aux États-Unis. Les deux principaux acteurs sont Alcor Life Extension Foundation, située en Arizona, et le Cryonics Institute dans le Michigan. Ces organismes disposent de laboratoires équipés pour la vitrification et le stockage à -196°C dans des cuves d’azote liquide. Leur clientèle est internationale, car aucun pays européen ne permet actuellement de réaliser ces procédures sur son sol.

Ces sociétés ne sont pas reconnues comme établissements de santé, mais comme fondations privées ou sociétés de bioconservation. Elles s’adressent à des particuliers qui souscrivent à un contrat d’adhésion et prévoient leur cryogénisation bien avant leur décès. Le financement passe souvent par une assurance-vie désignée à leur profit. Certains pays, comme la Russie, ont vu apparaître des alternatives plus récentes, comme KrioRus. Toutefois, les normes de sécurité, la fiabilité des installations et la transparence des pratiques varient fortement selon l’organisme choisi, ce qui impose une vigilance accrue pour les futurs candidats.

Quel est le coût réel d’une cryogénisation complète ?

Le coût d’une cryogénisation varie selon le type de service et l’organisme choisi. Aux États-Unis, une cryogénisation du corps entier coûte généralement entre 150 000 et 200 000 dollars. Si le patient opte pour une neuro-préservation – soit la conservation de la seule tête ou du cerveau –, le tarif peut descendre à environ 80 000 dollars. Ce montant inclut le processus post-mortem, la vitrification, le stockage à long terme et parfois le rapatriement du corps.

Des frais supplémentaires peuvent s’ajouter : transport médicalisé, conservation provisoire, démarches administratives internationales, etc. Pour financer cette opération, les personnes intéressées souscrivent souvent une assurance-vie au bénéfice de la société de cryogénie. Ce système permet de garantir la pérennité du paiement au moment du décès. Le stockage étant prévu pour des décennies, voire des siècles, la question de la fiabilité financière à très long terme des structures est cruciale. Le coût élevé et l’absence de garantie de résultat rendent cette démarche accessible à une minorité de convaincus.

Cryogénisation et législation française : un vide juridique

En France, la cryogénisation n’est ni explicitement interdite, ni clairement autorisée. Le code général des collectivités territoriales impose que les corps soient inhumés, crématisés ou donnés à la science. Cette absence de reconnaissance légale rend toute cryogénisation pratiquement impossible. Les infrastructures nécessaires à la vitrification et au stockage cryogénique ne sont pas homologuées sur le territoire.

Toute tentative de conservation à très basse température pourrait être assimilée à une atteinte au respect dû au défunt ou à un obstacle à la mise en bière. De plus, la législation encadre strictement le délai avant inhumation ou crémation (généralement six jours). Certains proches ont déjà tenté de faire congeler des corps dans des conditions artisanales en France, sans succès juridique ni technique. À ce jour, les personnes intéressées doivent organiser leur cryogénisation à l’étranger, ce qui implique une logistique post-mortem complexe. Le droit funéraire français reste donc incompatible avec cette pratique, en l’absence d’un encadrement législatif spécifique à la cryoconservation.

Opposition des autorités sanitaires et religieuses

La cryogénisation soulève de nombreuses objections éthiques, exprimées tant par les autorités sanitaires que par les instances religieuses. Sur le plan médical, les scientifiques français dénoncent une pratique sans fondement expérimental validé, assimilable à une illusion technologique. La communauté médicale insiste sur l’impossibilité actuelle de réanimer un corps vitrifié et sur les risques de dérives commerciales. Côté religieux, les grandes confessions critiquent une volonté de défier le cycle naturel de la vie et de la mort.

L’Église catholique, notamment, rejette fermement l’idée de “réanimation différée” qui va à l’encontre des dogmes de résurrection. Le judaïsme et l’islam posent également des interdits sur les atteintes post-mortem au corps humain. Pour beaucoup, la cryogénisation est perçue comme une forme de déni de la mort, alimentée par un fantasme d’immortalité. Ces positions contribuent au rejet social de cette pratique en France, freinant toute tentative de reconnaissance institutionnelle ou d’ouverture réglementaire sur le sujet.

Alternatives acceptées en France : thanatopraxie et conservation

Face à l’impossibilité légale de cryogéniser les défunts en France, deux méthodes de conservation temporaire sont autorisées : la thanatopraxie et la chambre réfrigérée. La thanatopraxie consiste en un soin de conservation qui remplace le sang par un liquide formolisé, ralentissant la décomposition. Elle permet une présentation du corps lors des veillées, mais ne préserve pas les tissus à long terme. La chambre froide, quant à elle, abaisse la température corporelle à environ 5°C pour freiner les altérations cellulaires, sans toutefois les stopper.

Ces pratiques sont encadrées par des règles strictes et sont utilisées uniquement dans les jours suivant le décès. Elles ne poursuivent aucun objectif de réanimation, à la différence de la cryogénie. Ces alternatives sont bien acceptées par la société française et répondent aux besoins traditionnels d’hommage au défunt. Elles illustrent la distinction culturelle entre préservation temporaire pour des raisons rituelles et conservation prolongée à des fins scientifiques ou spéculatives comme dans le cas de la cryogénisation.

Cryogénie humaine : espoir scientifique ou illusion ?

La cryogénisation des corps humains reste un pari incertain, oscillant entre rêve technologique et spéculation. Si les progrès en nanomédecine et en biologie cellulaire laissent entrevoir des applications spectaculaires, aucune preuve concrète ne permet aujourd’hui d’espérer une réanimation efficace d’un être cryopréservé. Aucun organisme, même simple, n’a été ramené à la vie après vitrification complète. Les chercheurs soulignent les dommages cellulaires irréversibles causés par la cryoprotectection, malgré les efforts pour limiter la cristallisation.

L’idée de transférer la mémoire ou la conscience à un support biologique ou numérique relève encore de la science-fiction. La majorité des scientifiques considèrent la cryogénie humaine comme une impasse, ou à tout le moins comme une technologie immature. Toutefois, une minorité de transhumanistes continue d’y voir un possible prolongement de la vie. Le débat oppose donc foi dans l’innovation à réalisme biologique. Pour le moment, la cryogénisation reste une démarche symbolique, sans certitude de retour, comparable à une capsule temporelle scellée dans l’azote liquide.

Comparatif des Garanties Accidents de la vie (GAV)

ComparatifComparatif des Assurances dépendance pour Seniors

ComparatifComparatif des Assurances Déces pour Seniors

ComparatifComparatif des Conventions obsèques pour Seniors

Comparatif