Ce qui est à savoir sur les soins de conservation du corps d’un défunt

- Soins de conservation : définition et contexte légal

- Quand réaliser des soins de conservation sur un défunt ?

- Les différentes techniques de conservation en France

- Le déroulement d’un soin de conservation étape par étape

- Acteurs autorisés à pratiquer les soins de conservation

- Soins de conservation : coût, tarification, prise en charge

- Spécificités en cas de transport international du corps

- Risques sanitaires et limites des soins de conservation

- Soins de conservation et rites religieux

- Évolution réglementaire et débats autour des soins funéraires

Les soins de conservation, encadrés par la loi française, visent à ralentir la décomposition d’un défunt avant inhumation ou crémation. Ils sont requis pour certains transports, notamment internationaux, ou lorsque la cérémonie est différée. Pratiqués par des thanatopracteurs agréés, ils utilisent des produits spécifiques et respectent des règles sanitaires strictes. Leur coût, entre 300 et 600 euros, peut être partiellement couvert par une assurance obsèques. Ces soins facilitent la présentation lors des veillées, mais restent limités dans le temps. Les convictions religieuses, les contraintes environnementales et les débats éthiques influencent leur pratique. L’évolution réglementaire vise à concilier dignité, sécurité publique et attentes familiales.

Soins de conservation : définition et contexte légal

En France, les soins de conservation désignent l’ensemble des interventions visant à ralentir le processus de décomposition du corps d’un défunt avant inhumation ou crémation. Il ne s’agit pas d’un simple acte d’hygiène, mais d’une procédure encadrée par la loi, distincte de la simple toilette mortuaire ou du placement en chambre froide. La réglementation impose le respect du Code général des collectivités territoriales, lequel fixe les conditions, les qualifications requises et les produits autorisés.

L’arrêté du 10 mai 1997 détaille par exemple les substances utilisées, interdit certaines pratiques jugées dangereuses ou non respectueuses de la dignité humaine. Les familles doivent être informées précisément du contenu et du but de ces soins : ils peuvent être imposés dans certains cas de transport ou de séjour prolongé du corps. Toute intervention s’effectue dans des lieux agréés, sous contrôle sanitaire, pour garantir la sécurité des intervenants et le respect de la dépouille. Ce cadre légal strict vise à protéger tant la famille que le professionnel chargé de l’opération.

Quand réaliser des soins de conservation sur un défunt ?

Le recours aux soins de conservation n’est pas systématique. Leur nécessité s’impose généralement lorsque le corps doit être transporté sur une longue distance, notamment à l’international, ou si un délai significatif est prévu avant la cérémonie funéraire. L’état du défunt, les souhaits de la famille et la volonté de préserver l’apparence physique pour un dernier hommage motivent aussi cette décision. Dans certains cas, la loi l’impose, notamment lors de transferts au-delà de 48 heures ou vers l’étranger.

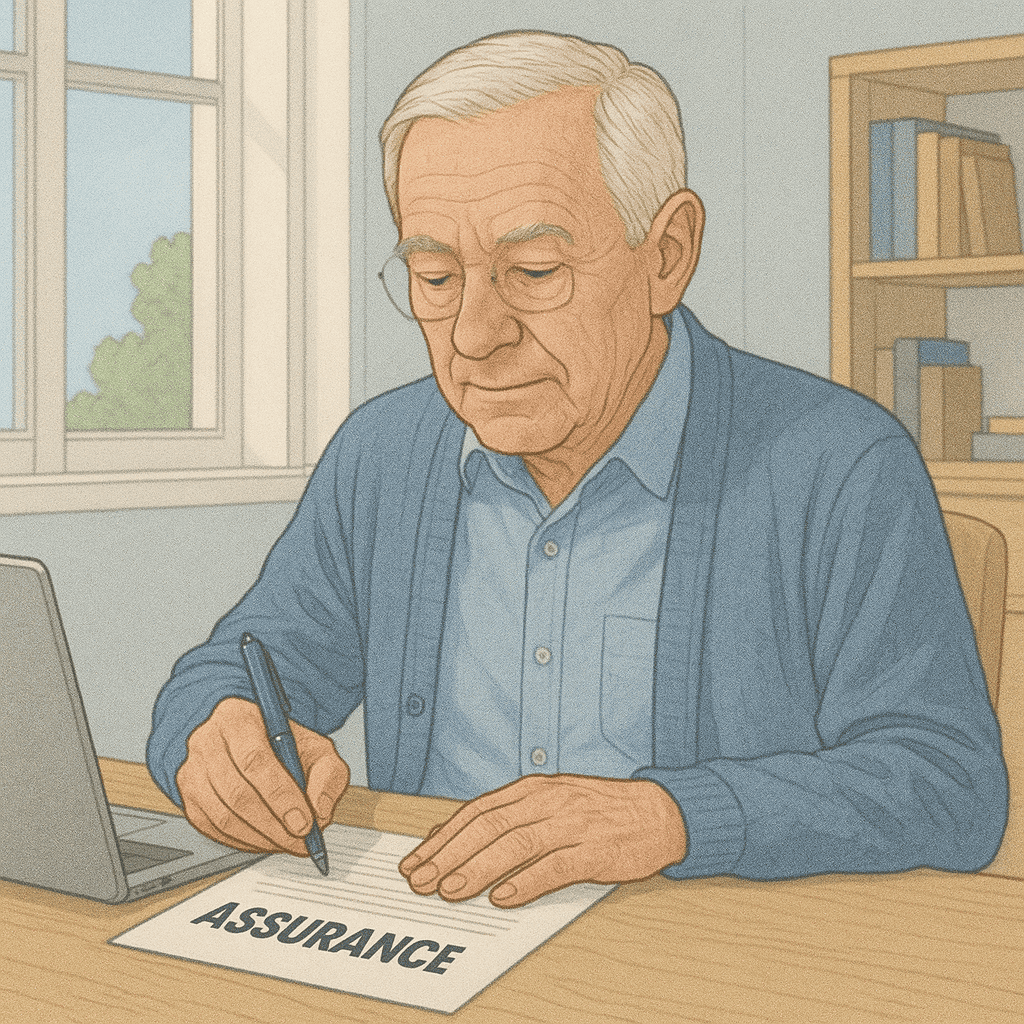

Les contrats d’assurance obsèques ou assurance décès peuvent prévoir la prise en charge financière de ces soins, ce qui permet aux proches de ne pas subir de contraintes économiques supplémentaires en période de deuil. Il est crucial pour la famille d’anticiper ces aspects lors de la souscription d’un contrat, car tous ne couvrent pas systématiquement les soins de conservation, surtout en cas de rapatriement international. Chaque situation doit donc faire l’objet d’une analyse personnalisée selon le contexte, les besoins et les obligations réglementaires.

Les différentes techniques de conservation en France

La conservation du corps peut prendre plusieurs formes selon la situation, les souhaits des familles et les contraintes logistiques. En France, la thanatopraxie est la technique la plus répandue : elle consiste à injecter dans le système vasculaire du défunt des produits biocides (souvent à base de formaldéhyde) qui retardent la décomposition. Cette méthode offre l’avantage de préserver temporairement l’aspect du corps, rendant possible une présentation digne lors de la veillée.

La conservation par réfrigération reste également courante, notamment lorsque la famille ne souhaite pas d’acte invasif ou si le délai entre le décès et la cérémonie reste court. Plus rare, la thanatomorphose recourt à des techniques moins intrusives et plus respectueuses de l’environnement, bien que leur efficacité soit limitée dans le temps. Le choix de la méthode dépend du budget, des convictions personnelles ou religieuses, mais aussi des exigences sanitaires fixées par la réglementation. Certaines assurances obsèques précisent dans leur contrat la nature du soin pris en charge, permettant ainsi une transparence financière en amont.

Le déroulement d’un soin de conservation étape par étape

La mise en œuvre d’un soin de conservation débute toujours par un entretien avec la famille ou le représentant légal, qui doit valider l’intervention via une autorisation écrite. Le professionnel vérifie l’identité du défunt, l’absence de contre-indication médicale (certaines pathologies ou circonstances du décès peuvent l’interdire), puis prépare le matériel.

Après une toilette mortuaire minutieuse, le corps est positionné pour faciliter l’intervention : le thanatopracteur procède à l’injection du produit de conservation, puis à une série de soins esthétiques pour préserver le visage et les mains. Ces gestes s’effectuent dans un local agréé, sous des conditions d’hygiène rigoureuses. Une fois l’opération terminée, le professionnel dresse un rapport et transmet à la famille toutes les informations nécessaires sur la durée et les précautions à prendre avant la cérémonie. Cette procédure vise autant à préserver l’apparence du défunt qu’à protéger la santé publique. Certains contrats d’assurance obsèques incluent systématiquement ce service, allégeant la charge administrative pour les proches.

Acteurs autorisés à pratiquer les soins de conservation

En France, seuls les thanatopracteurs diplômés et inscrits auprès de l’administration sont habilités à réaliser des soins de conservation. Leur formation, validée par un diplôme national, comprend un enseignement approfondi en anatomie, chimie et hygiène, ainsi qu’une pratique encadrée. Les entreprises de pompes funèbres doivent disposer d’une autorisation préfectorale pour proposer ce service.

Le contrôle des autorités sanitaires est renforcé, notamment en matière de traçabilité des produits et du respect des normes d’hygiène. Les établissements doivent être dotés de locaux spécifiques, équipés pour limiter tout risque de contamination. Par ailleurs, certaines compagnies d’assurance, notamment dans le cadre des contrats obsèques, exigent que le soin soit réalisé exclusivement par des professionnels agréés pour garantir la validité de la prise en charge. Le secteur est donc soumis à un double contrôle : réglementaire par l’État, contractuel par les assureurs, afin de protéger à la fois la famille et la réputation des professionnels.

Soins de conservation : coût, tarification, prise en charge

Le prix des soins de conservation varie selon la technique choisie, la localisation géographique et la notoriété du prestataire. En moyenne, le coût s’échelonne entre 300 et 600 euros pour une intervention classique de thanatopraxie, hors frais annexes liés au transport ou à l’utilisation d’une chambre funéraire. Ces tarifs peuvent être majorés en cas d’urgence, de prestations nocturnes ou de conditions particulières.

Pour les familles, ce poste de dépense s’ajoute aux autres coûts funéraires, d’où l’importance d’anticiper via une assurance obsèques. Certains contrats prennent en charge tout ou partie de ces frais, sous réserve de respecter les modalités prévues (choix du prestataire, plafond de remboursement). Il est recommandé de vérifier attentivement les conditions de garantie, notamment en cas de décès à l’étranger ou de transfert interrégional. Une bonne couverture permet ainsi de soulager les proches sur le plan financier tout en respectant les volontés du défunt et les exigences légales.

Spécificités en cas de transport international du corps

Le transport d’un corps à l’étranger implique des démarches strictes, imposées par la législation française et par les conventions internationales. Les soins de conservation sont obligatoires avant tout rapatriement hors de l’Union européenne ou vers certains pays imposant des exigences sanitaires renforcées. La famille doit fournir de nombreux documents : autorisation préfectorale, certificat de soins, déclaration de transport.

Le recours à un opérateur funéraire agréé est alors indispensable pour garantir le respect des normes et éviter tout incident diplomatique. L’assurance décès ou l’assurance obsèques peut intégrer la prise en charge de ces démarches complexes, y compris la coordination logistique et le paiement direct des prestataires à l’étranger. Il est donc essentiel de s’informer sur la couverture exacte du contrat souscrit, car la prise en charge varie selon les compagnies et les destinations. L’absence de garanties adaptées peut générer d’importants surcoûts, voire bloquer le processus de rapatriement dans certains contextes.

Risques sanitaires et limites des soins de conservation

Malgré leur efficacité pour retarder la décomposition, les soins de conservation présentent des limites techniques et sanitaires. La réussite dépend de l’état du corps au moment du décès, de la rapidité d’intervention et de la nature des produits utilisés. Certaines pathologies (maladies infectieuses, septicémie) peuvent contre-indiquer ces soins pour des raisons de sécurité publique. Les produits biocides utilisés doivent être manipulés avec précaution afin d’éviter toute exposition nocive aux intervenants.

La durée de conservation efficace est limitée : au-delà de quelques jours, même les meilleurs soins ne peuvent stopper complètement l’évolution naturelle. Les établissements funéraires sont soumis à des contrôles réguliers pour vérifier la conformité des installations et l’absence de risques sanitaires pour les familles et le personnel. Les assurances obsèques précisent parfois les conditions d’exclusion de prise en charge dans des cas de décès atypiques, d’où l’importance de bien lire les clauses du contrat pour éviter les mauvaises surprises.

Soins de conservation et rites religieux

Les pratiques funéraires varient considérablement selon les religions et les cultures. Dans certaines confessions, comme l’islam ou le judaïsme, la thanatopraxie est traditionnellement interdite, au profit d’une toilette rituelle et d’une inhumation rapide. D’autres traditions acceptent des soins de conservation à condition qu’ils ne contreviennent pas à la dignité du corps ou aux prescriptions rituelles. En France, le respect de la volonté du défunt et de sa famille prime, à condition de rester dans le cadre de la loi. Les entreprises funéraires doivent ainsi composer avec les attentes religieuses tout en respectant les obligations sanitaires. Certains contrats d’assurance obsèques permettent d’intégrer des clauses spécifiques prévoyant le respect du rite ou l’exclusion de soins invasifs. La concertation avec les autorités religieuses locales peut aussi faciliter la conciliation entre réglementation et pratiques cultuelles, évitant ainsi les conflits ou malentendus lors de l’organisation des obsèques.

Evolution réglementaire et débats autour des soins funéraires

Le secteur des soins de conservation du corps évolue sous la pression des débats éthiques, sanitaires et environnementaux. Les autorités s’interrogent sur la composition des produits, la gestion des déchets chimiques et l’impact écologique de certaines pratiques. Des voix s’élèvent aussi pour une meilleure information des familles et une transparence accrue sur les coûts.

Récemment, des alternatives plus écologiques, moins invasives et plus respectueuses de la personne défunte émergent, mais leur encadrement reste inégal selon les régions. L’assurance obsèques s’adapte peu à peu à ces évolutions, en intégrant des options pour des soins plus « verts » ou en facilitant l’accès à des solutions sur-mesure. Le législateur veille à protéger les intérêts des familles tout en garantissant la santé publique, ce qui justifie un encadrement strict et évolutif. Les débats sur la liberté de choix, la place de la famille et la responsabilité des opérateurs restent vifs, reflétant la dimension profondément humaine du sujet.

Comparatif des Garanties Accidents de la vie (GAV)

ComparatifComparatif des Assurances dépendance pour Seniors

ComparatifComparatif des Assurances Déces pour Seniors

ComparatifComparatif des Conventions obsèques pour Seniors

Comparatif