Assurance dépendance : Peut-on souscrire au-delà de 70 ans ?

- Âge maximal inscrit dans les contrats

- Formalités médicales renforcées après 70 ans

- Surprimes et majorations de cotisation

- Garanties possibles à 70 ans et au-delà

- Durée des garanties et maintien dans le contrat

- Exceptions et assureurs « tolérants »

- Alternatives si la souscription est refusée

- Avantages / inconvénients de souscrire tardivement

- Bonnes pratiques pour maximiser ses chances

L’assurance dépendance est une couverture de prévoyance. Elle sert à compenser la perte d’autonomie et ses coûts. La question de l’âge de souscription reste centrale. Après 70 ans, les assureurs évaluent plus finement le risque. Les conditions d’accès se durcissent et les tarifs montent. Les formalités médicales deviennent plus précises. Certains contrats ferment l’entrée ou limitent les garanties. Pourtant, des solutions existent encore selon les profils. Il faut comparer, documenter sa santé, et accepter des garanties réalistes. Le choix d’une rente adaptée et d’options utiles est stratégique. Les délais d’attente et exclusions méritent une lecture experte. Un courtier peut également sécuriser le parcours de souscription.

Âge maximal inscrit dans les contrats

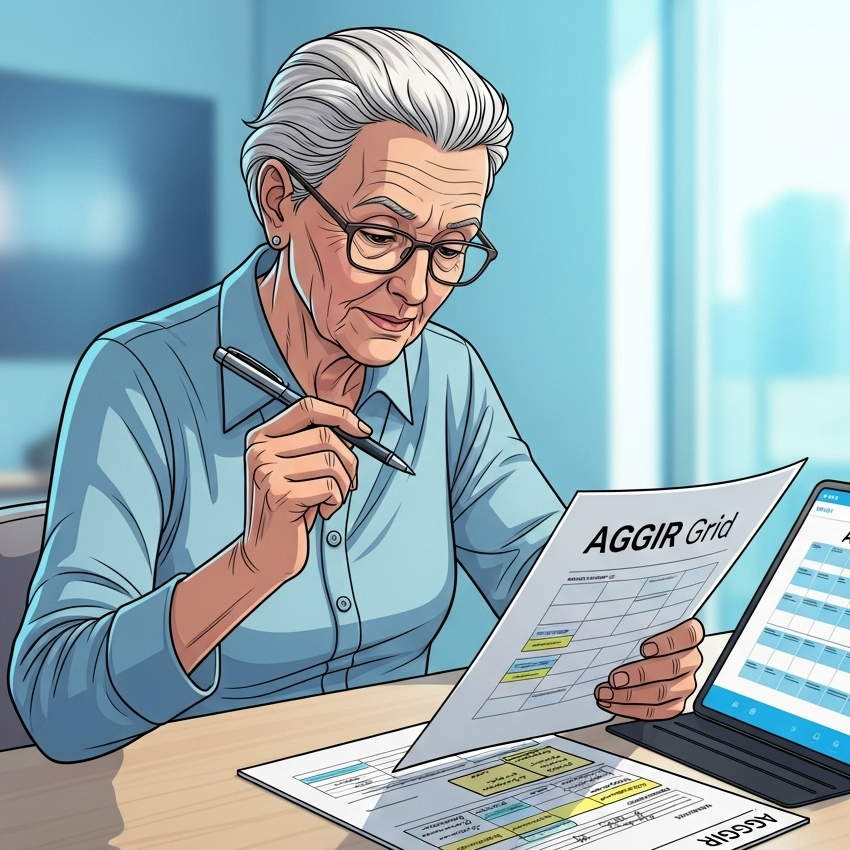

La plupart des contrats fixent un âge plafond de souscription. Cette borne varie selon l’assureur, la gamme et le niveau de garanties. Elle se situe souvent entre 70 et 77 ans, parfois moins. Certains produits ciblent clairement une souscription avant la retraite. D’autres acceptent des profils plus âgés avec des limites strictes. Le principe reste actuariel et prudentiel. Plus l’âge d’entrée est élevé, plus le risque d’appel est rapide. L’assureur encadre donc l’accès pour préserver l’équilibre technique. Le plafond s’accompagne de délais d’attente et d’exclusions ciblées. L’information figure dans les conditions générales et la note d’information. Il faut vérifier la date d’effet, l’âge exact d’admissibilité et la preuve d’état de santé demandée. La comparaison de plusieurs contrats permet d’identifier une fenêtre d’accès encore ouverte. Le plafonnement n’est pas uniforme, d’où l’intérêt d’un benchmark structuré.

Formalités médicales renforcées après 70 ans

Après 70 ans, les formalités médicales deviennent plus exigeantes. Le questionnaire de santé est détaillé et ciblé. Il interroge l’autonomie, les antécédents et les traitements en cours. Des bilans complémentaires peuvent être requis selon le profil. L’assureur recherche un risque stabilisé et documenté. Toute pathologie active doit être décrite avec précision. Les comptes rendus médicaux récents apportent une preuve utile. Une vision claire de l’autonomie actuelle accélère la décision. Les examens doivent dater de quelques mois tout au plus. Les délais de réponse varient selon la complexité du dossier. Une présentation ordonnée des pièces médicales évite des allers-retours. Un courtier peut structurer le dossier dès le départ. L’objectif est d’obtenir une acceptation standard ou avec conditions. Un refus n’exclut pas une acceptation ailleurs, avec garanties adaptées. La transparence reste la meilleure stratégie d’accès.

Surprimes et majorations de cotisation

Entrer tardivement implique souvent une cotisation plus élevée. Les assureurs appliquent des majorations liées à l’âge d’adhésion. Elles compensent la probabilité accrue d’un sinistre proche. Une surprime peut aussi découler d’antécédents particuliers. Le niveau de majoration dépend de la grille de risque interne. La structure tarifaire peut inclure une indexation annuelle. Le montant de rente choisi influence également la prime. Une rente trop ambitieuse devient vite coûteuse et fragile. Adapter la rente au besoin réel permet de contenir le coût. Les options d’assistance peuvent rester utiles et abordables. La combinaison rente plus services crée un équilibre pertinent. Un devis comparatif met en évidence l’élasticité budgétaire. Il convient d’évaluer le reste à vivre après cotisation. La soutenabilité financière sur plusieurs années demeure la clé. Mieux vaut une garantie tenable qu’un contrat théorique.

Garanties possibles à 70 ans et au-delà

Les garanties accessibles après 70 ans existent encore. Elles sont souvent plus ciblées et cadrées. La rente viagère reste possible avec un montant mesuré. Les délais d’attente peuvent être plus longs selon les cas. Certaines exclusions portent sur des pathologies déjà déclarées. Les prestations d’assistance conservent un rôle déterminant. L’aide au retour à domicile facilite la continuité de vie. Les aménagements du logement apportent un vrai bénéfice pratique. Les services de répit soulagent les aidants familiaux. La coordination avec les dispositifs publics est souvent prévue. La revalorisation de la rente doit être précisée au contrat. Un mécanisme d’indexation protège contre l’érosion du pouvoir d’achat. Les modalités de déclenchement en GIR doivent être claires. L’objectif est une couverture utile, compréhensible et activable. La simplicité opérationnelle facilite l’accès aux prestations.

Durée des garanties et maintien dans le contrat

Une fois souscrit, le contrat vise un maintien dans le temps. La garantie se poursuit tant que la prime est payée. Les conditions d’évolution tarifaire doivent être connues à l’avance. Le contrat peut prévoir une indexation automatique annuelle. La revalorisation de la rente suit généralement un indicateur fixé. Les modalités de révision sont encadrées par la notice. Il faut vérifier la stabilité des définitions de dépendance. L’activation repose souvent sur une grille d’évaluation reconnue. Le maintien de la garantie ne doit pas être confondu avec la souscription. L’accès est borné par l’âge, le maintien ne l’est pas. Le risque principal concerne la soutenabilité de la prime future. Un budget prévisionnel pluriannuel sécurise la continuité. Il est prudent d’écarter les options superflues au départ. Mieux vaut une garantie simple, durable et bien calibrée.

Exceptions et assureurs « tolérants »

Certains acteurs acceptent des souscriptions plus tardives. Leur politique cible des profils triés et bien documentés. L’acceptation s’accompagne souvent d’un périmètre de garanties réduit. Les délais d’attente et exclusions y sont plus marqués. La rente maximale proposée peut être limitée. Les exigences médicales restent élevées et précises. Des réseaux spécialisés accompagnent ces souscriptions atypiques. Les contrats collectifs apportent parfois une souplesse supplémentaire. Des gammes adossées à de la prévoyance élargissent l’accès. Les offres évoluent et restent à comparer régulièrement. Un courtier connaît ces niches et oriente efficacement. La transparence sur l’état de santé fait gagner du temps. Le dossier doit mettre en avant la stabilisation thérapeutique. L’objectif est d’obtenir une couverture utile, même partielle. Chaque exception suppose d’accepter des conditions strictes et cohérentes.

Alternatives si la souscription est refusée

Un refus n’est pas une impasse définitive. D’autres solutions peuvent répondre au besoin d’autonomie. Les aides publiques couvrent une part des dépenses essentielles. Les dispositifs locaux complètent parfois l’appui national. Un budget dédié à l’aide à domicile peut être créé. L’épargne de précaution finance les premières dépenses. Une assurance accidents de la vie apporte un capital utile. Des garanties dépendance incluses dans d’anciens contrats existent parfois. Un contrat d’assistance autonome renforce le soutien quotidien. L’aménagement du logement réduit le besoin d’aide humaine. La téléassistance améliore la sécurité et la réactivité. Un plan familial organisé répartit les tâches d’aide. Une fiducie ou un mandat de protection future sécurise l’exécution. Un conseiller peut structurer ces alternatives dans le temps. L’objectif demeure la dignité et la continuité de vie.

Avantages / inconvénients de souscrire tardivement

Souscrire tard offre un filet protecteur immédiat. La couverture rassure le senior et ses proches. Elle clarifie le financement face à un risque proche. Le contrat apporte des services concrets au quotidien. Toutefois, le prix devient la principale contrainte budgétaire. Les garanties sont parfois plus restreintes et conditionnées. Les exclusions ciblent des risques déjà identifiés. Les délais d’attente réduisent l’intérêt d’une activation rapide. La soutenabilité sur la durée doit être démontrée. Une rente modeste mais tenable reste préférable. L’arbitrage repose sur la situation de santé et le budget. L’historique médical et l’appui familial pèsent aussi. L’équilibre s’obtient en combinant rente, assistance et aides publiques. La décision finale doit rester lucide et documentée. Un contrat utile vaut mieux qu’une promesse théorique.

Bonnes pratiques pour maximiser ses chances

Préparez un dossier médical clair et récent. Rangez comptes rendus, ordonnances et bilans par date. Décrivez l’autonomie réelle et les aides déjà en place. Ciblez des contrats ouverts aux seniors tardifs. Comparez méthodiquement garanties, délais, exclusions et indexations. Simulez plusieurs montants de rente pour tester la soutenabilité. Évaluez l’intérêt d’options d’assistance au quotidien. Prévoyez un budget annuel et une trajectoire sur cinq ans. Sollicitez un courtier pour élargir le périmètre d’offre. Interrogez la possibilité d’une acceptation avec conditions. Négociez les points clés : déclenchement, revalorisation et services. Lisez attentivement la notice et les conditions générales. Anticipez les pièces manquantes pour éviter les retards. Gardez une stratégie de repli si l’acceptation échoue. L’objectif est une couverture fiable, activable et durable.

Comparatif des Garanties Accidents de la vie (GAV)

ComparatifComparatif des Assurances dépendance pour Seniors

ComparatifComparatif des Assurances Déces pour Seniors

ComparatifComparatif des Conventions obsèques pour Seniors

Comparatif